Ректор Санкт-Петербургской академии художеств: «Денег не хватает на приличные экспозиции»

Семен Михайловский, ректор Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

Одной из причин, по которой состоялся разговор с ректором Санкт-Петербургской академии художеств Семеном Михайловским, стало другое интервью «Ведомостям». Недавно мы опубликовали беседу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, и сказанное им не осталось незамеченным Михайловским, комиссаром павильона России на Венецианской биеннале.

Михайловский – искусствовед и историк архитектуры, окончивший тот самый Институт им. И. Е. Репина, который сейчас возглавляет. Там же он начал свою карьеру – ассистентом на кафедре теории и истории архитектуры, где он заканчивал аспирантуру. Дальше шло по нарастающей: преподаватель, проректор, ректор, высокий пост на Венецианской биеннале. И чем выше, тем ближе к министерствам. Как говорит сам Михайловский, «с некоторыми чиновниками мне бывает иногда легче, чем с сообществом».

Неудивительно, что разговор о взаимоотношениях власти и культуры занял у нас едва ли не больше времени, чем об искусстве.

– Вы хотели прокомментировать интервью Михаила Пиотровского.

– Меня удивили слова глубокоуважаемого Михаила Борисовича, что нынешняя выставка в национальном павильоне на Венецианской биеннале сделана без государственных средств. Это не так. Без поддержки государства – а это люди с именами и фамилиями – мы бы не обошлись. Благодаря их участию появилась компания РЖД, она спонсировала национальный павильон и в прошлом году на предыдущей, архитектурной, биеннале. Я бесконечно им благодарен. Незадолго до открытия к фандрайзингу подключился Эрмитаж.

– Сколько вам выделили?

– РЖД перевела 50 млн руб. в фонд «Эрмитаж 2021», менеджерам этого тяжелого во всех смыслах проекта, в который были вовлечены и Пиотровский, и Сокуров, и Шишкин-Хокусай. Все люди серьезные, очень амбициозные. Говорить о том, что все было сделано без участия государства, очень странно, непонятно зачем. Во-первых, РЖД – компания государственная. Во-вторых, я лично обращался в правительство с просьбой о поддержке и получил ее незамедлительно.

– А сама идея делать павильон с Эрмитажем чья?

– Идея моя. Несу персональную ответственность. Я живу в Петербурге, люблю Петербург. А Петербург – это что? Правильно, Эрмитаж! У Эрмитажа ведь фантастическое имя, и они декларируют открытость современному искусству, постоянно делают выставки современных художников. Меня интриговала открывшаяся возможность взаимодействия с большим музеем. Тем более что Пушкинский музей периодически участвует в биеннале – в рамках параллельной программы или просто в этот период. Короче говоря, я предложил привезти Петербург в Венецию. Вообще, мне сейчас Петербург стал нравиться больше, чем раньше. Нежнейшие стихи Бродского «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря» для меня становятся невероятно актуальными. Раньше они были просто поэзией, а теперь стали чем-то большим.

«У нас не кошмарный имидж»

– Как получилось, что вы оказались комиссаром архитектурной биеннале в Венеции?

– Первый раз я приехал в Венецию 20 с лишним лет назад, я с этим городом и с биеннале связан большой историей.

– Понятно, что первый раз вы приехали в Венецию не когда вас назначили комиссаром. Но вы же знаете точку зрения Григория Ревзина, который уверен, что его скоропостижно убрали после высказываний про присоединение Крыма, он считает – аннексии. И мнение сообщества – что вас назначили, потому как вы не скажете публично ничего вредного или лишнего, про Крым в том числе.

– С Гришей Ревзиным у меня давние отношения. Не жалею, что когда-то, а это было уже давно, пригласил его в Венецию делать архитектурную выставку с Мишей Филипповым и Ильей Уткиным. Мы даже получили тогда «Серебряного льва» за лучшие фотографии. Потом он работал там с другими людьми в том или в ином качестве, но у нас сохранялись хорошие отношения. Сейчас даже лучше, чем прежде. Давайте не будем обсуждать присоединение Крыма к России. Моя позиция известна, она с тех пор не изменилась и не изменится.

– Вопрос не про Крым, а про назначение. Когда вас позвали, министерство вам ставило какие-то задачи?

– Никаких. Мне предложили. Я согласился. И все. Никакой цензуры никогда не было. Поначалу у меня даже не спрашивали, что я буду делать, какой готовлю проект. Это мало кого интересовало в министерстве. Потом мы стали представлять проекты, я посчитал это своим долгом. Но цензуры в этом пространстве у нас не было и нет.

– Сообщество вас обвиняло в том, что никакая цензура и не понадобится, потому что современное искусство в вашем понимании максимально близко к тому, как его понимает условное руководство.

– Вы про что? Ваши представления о чиновной работе не соответствуют сегодняшней действительности. Министр, конечно, увлечен военно-исторической темой, но мы не ходим строевым шагом. Я вам честно говорю: никаких объяснений никто от меня не требовал и не требует. Ну стоял у нас в павильоне двуглавый орел в сапогах, сделанный Гришей Брускиным. Не все были от него в восторге. Мне говорили: «Как вы позволили такое поставить?» Было такое, но это единичный случай.

– Цензура – это одна сторона вопроса. Но Венеция – площадка, где Россия показывает лицо своего современного искусства. В Минкульте нет мнения, что мы должны там показать?

– Это же министерство. Там занимаются текущей работой. Что и как показывать, решает комиссар. Он выбирает куратора или сам является куратором.

– Вы как комиссар, что хотели показать? Ваша предшественница Стелла Кесаева…

– …показывала концептуалистов. Она сделала три выставки, которые сложились в пазл. Она посчитала важным в то время показывать именно московских концептуалистов, потому что люди, которые ее окружали, были связаны с московским концептуализмом. Особенно Вадим Захаров. Стелла предполагала, что это вызовет интерес в мире, что участие иностранных кураторов обеспечит успех.

Родился в 1961 г. в Ленинграде. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (факультет теории и истории искусств) и аспирантуру факультета архитектуры. Действительный член Российской академии художеств. Начал карьеру ассистентом на кафедре теории и истории архитектуры

2000

сокуратор выставки «Руины рая» в павильоне России на Венецианской биеннале

2005

проректор по внешним связям Института им. И. Е. Репина; руководитель пресс-центра I Московской биеннале современного искусства

2009

ректор Института им. И. Е. Репина

2014

комиссар павильона России на Венецианской биеннале

2016

председатель попечительского совета ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге

– У нее был очень понятный вектор. Вы в этом году привезли Эрмитаж и Сокурова, а сначала говорили, что хотите показывать молодых художников.

– О поддержке молодых художников я говорю постоянно. Есть талантливые ребята, и наша миссия – помогать им. Но у них нет опыта и нет авторитета. Они себя еще не утвердили настолько, чтобы представлять страну на биеннале. Для меня это всегда дилемма. Я стараюсь помогать молодым художникам, по мере возможности и сил привлекать их к выставкам. Когда была архитектурная биеннале [в 2014 г.], наш студент Алексей Резвый сделал цикл работ, посвященных ВДНХ. Прямо суперграфика! Когда Рэм Колхас, с которым я знаком многие годы, пришел в павильон, то заинтересовался именно им, предложил даже работу в своем бюро. На «эрмитажной» выставке в павильоне наши скульптуры, наши выпускники участвовали в подготовке экспозиции. Но это было не мое предложение, а Александра Николаевича Сокурова. У меня в таких случаях всегда есть сомнения. Не по поводу ребят, а по поводу того, как это будет воспринято.

Что касается векторов… Кто решает, какое искусство современное, а какое несовременное? Есть люди увлеченные, энтузиасты – они говорят одно, есть скептически настроенные – они говорят другое. Люди, вовлеченные в процесс, маркируют территорию, поглощая все и вся. Можно сказать: давайте спросим сообщество. Но сообщество – то и другое – бывает ангажировано. В арт-сообществах постоянные маневры. У кого больше ресурсов, кто больше интегрирован, а кто не интегрирован и т. д. Мне всегда интересно мнение критиков из ведущих европейских, американских, английских, французских, итальянских газет – многих в этом году, как и в прошлом, заинтересовал российский павильон. Хотя мы сильно отличались от остальных, от соседей – японцев, французов, немцев, швейцарцев. В искусстве должно быть разнообразие.

Мне не нравится быть в толпе. Я страшусь толпы. От однообразных пейзажей-портретов-натюрмортов сводит скулы. Сообщество там, конечно, специфическое. Но и современное искусство все более превращается в аттракцион, в балаган, в шапито. Можно прожить целую жизнь, в таборе перемещаясь с одной выставки на другую – сегодня Лондон, завтра Венеция, послезавтра Базель и т. д. Плюс Стамбул, Шанхай, Шарджа. Рынок сейчас очень ориентирован: что в тренде, что нет. Легко потерять чувство реальности, не иметь позиции, собственного взгляда. Так называемое современное искусство, отделившее себя от несовременного, неактуального сейчас, так отстроилось, что у тебя почти нет выбора, нет возможности сосредоточиться, иметь свою точку зрения. Темы известные: изменения климата, смена пола, мигранты и беженцы.

– Претензии к вам были не только по содержанию выставок, но и оттого, что вы как комиссар в 2017 г. сами себя назначили куратором. Ответьте критикам и всем, кто этим недоволен.

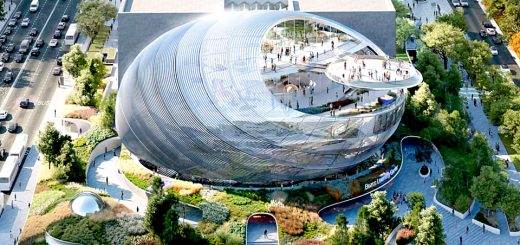

– Я был не один, у меня были сокураторы – считай, подельники. Виноват… Поддался искушению. Готов ответить перед товарищами – теми, которые слева и справа, сверху и внизу. В оправдание могу сказать, что объединение миссий комиссара и куратора в других странах тоже бывает. Если правительство сочтет мою миссию выполненной, то я сосредоточусь на других проектах. В этом году мы заявили тему выставки на Венецианской биеннале следующего года, архитектурной – она о музеях. Среди кураторов – Дмитрий Ликин, Екатерина Проничева. А после видно будет, что и как. В любом случае у комиссара павильона существуют ограничения по срокам. Потом, возможно, комиссаром станет, как в других странах, Министерство культуры, а кураторы будут меняться как перчатки. Наверняка появится экспертный совет.

– Какое у нас положение на международном рынке и в той же Венеции? Мы полноправные участники или бедные родственники?

– Ну какие бедные, если там стоят наши многомиллионные яхты одна за другой. Люди прилетают на джетах.

– Можно прилетать на джетах, но есть сложившаяся международная арт-тусовка, есть научное музейное сообщество, и совсем не факт, что яхты гарантируют, что тебя туда примут.

– Современное искусство очень сильно связано с ресурсами – политическими, финансовыми. Раньше мы не были так вовлечены, был такой романтический период. Уверен, биеннале неизбежно станет более коммерциализированной.

Призы тоже зависят от обстоятельств. Чтобы получить приз, нужно сделать проект под приз, оказаться в русле движения. Делаешь то, что от тебя ждут, – попадаешь в мейнстрим. Идентифицируешь себя со страной, как ты ее чувствуешь, – а тебе рассказывают про глобальный мир. Мне всегда было важно делать выставки, созвучные нашей жизни со всеми сложностями и противоречиями. В этом году эрмитажная выставка была полна апокалиптических предчувствий. Многие даже не поняли, про что это. Я тоже спрашивал Сокурова: что означает там «Возвращение блудного сына»? О каком «Возвращении» ведет Сокуров речь? Выходишь ошарашенный, а у соседей ускользающая материя. Очень сильный контраст.

– А почему политический ресурс биеннале не используют, особенно учитывая нынешний кошмарный международный имидж нашей страны?

– У нас не кошмарный имидж. Я часто бываю в Италии, очень ее люблю, встречаю там людей, очень расположенных к России, к Путину. То же самое во Франции. Политика ведь не всех интересует. Имидж, конечно, важен, давайте над этим работать – менять, укреплять, но без фанатизма, без метаний из стороны в сторону.

– В этом году в основном павильоне не было российских художников. Это просто случайность?

– У [Ральфа] Ругоффа был список русских художников, которых он хотел привлечь. Но, видно, не нашел среди них ярких персоналий… Не будем политизировать его решение. Может быть, это и так, а может, просто предпочел других, например китайских художников.

– Но вы как считаете, у нас есть современные художники международного уровня?

– Не много. Пытаюсь найти, но пока не обнаружил. Но не стоит из-за этого сильно переживать. У нас же не растут баобабы. У нас елки растут, осины, березы. Сейчас ничто не способствует рождению новых идей. Мало свободных денег. Немного галерей, аукционов, коллекционеров, экспертов, критиков. На открытии выставок тусуются сотни, на арт-туры не жалеют средств десятки. А реально участвуют в процессе единицы. Много всего должно совпасть.

– И когда появятся?

– Естественным образом появятся. Сейчас людям не до этого.

Русский павильон

В этом году павильон России на Венецианской биеннале дал повод многочисленным разговорам и противоречивым переживаниям.

Во-первых, впервые в новой истории биеннале куратором национального павильона стал не конкретный специалист, а целая институция – Государственный Эрмитаж. Многие удивились – как так? На что Пиотровский отвечал, что сделать то, что удалось Эрмитажу, мог только музей. Во-вторых, павильон очевидно выбивался из текущей повестки современного арт-мира.

Что же сделал Эрмитаж?

У павильона два этажа, в верхнем работал кинорежиссер Александр Сокуров, нижний заняла инсталляция художника Александра Шишкина-Хокусая.

Просмотр начинается с верхнего этажа. В темном помещении высвечивается панель, в которой под стекло помещены тексты о роли Эрмитажа, об атлантах и песне Александра Городницкого «Атланты держат небо», ставшей гимном музея, о фламандской школе живописи и, наконец, об эрмитажном шедевре «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Далее следует зал, где размещены почти упирающиеся в потолок обрезанные выше колен ноги атланта в натуральную величину, из которых торчит арматура в виде крестов. Наконец, главный зал. Он представляет собой аллюзию на мастерскую художника, где расставлены огромные мольберты. Два из них функционируют как экраны, где крутится видео (именно они наделали самого большого шума, поразив гостей выставки), третий изображает набросок к «Блудному сыну», рядом стоит столик с красками и палитрой.

На нижнем этаже свою инсталляцию обустроил Шишкин-Хокусай. Все представленное здесь было сделано из фанеры, любимого материала художника: от пола с орнаментом эрмитажных паркетов до «скульптур» в виде фламандских шедевров из музейной коллекции Эрмитажа.

«Претензий к министерству всегда будет много»

– После дела «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова широко обсуждается вопрос о финансировании культуры. Многие директора театров говорят, что финансируется все плохо, схемы сложные и непонятные. Вопрос к вам, как к куратору выставок и комиссару русского павильона: каким, на ваш взгляд, должно быть финансирование культуры?

– У нас действительно есть проблемы с получением и освоением средств. Я не специалист по театру и кино, но знаю, что там очень большие деньги. Большие деньги – большие проблемы. Возможно из-за этого неразбериха.

В Академии художеств бюджет распределяется так: половину дает государство, половину зарабатываем сами. Заработанные деньги идут на холсты и краски, на содержание натурщиков, которых у нас бесконечно много, ну и конечно, на выплаты сотрудникам и педагогам. У нас учатся студенты из 40 стран. Мы достаточно известны в Азии, в Китае. Мы сохранили академическую школу и имеем от этого дивиденды. Оказалось, что вопрос даже не идеологии, а экономики. Во всем мире перестали заниматься классическими дисциплинами, а мы нет. После встречи Путина во ВГИКе мелькнула надежда, что ведущие творческие вузы будут сами определять, чему и как учить, создавать собственные так называемые образовательные стандарты.

– А если смотреть глобально? Пиотровский говорит, что у директора музея не должна болеть голова о том, что закончатся деньги. А у вуза должна быть подушка безопасности, предоставленная государством?

– Я не понимаю, как музей такого уровня, с такими ресурсами может испытывать сложности. Вероятно, много средств уходит на содержание империи.

– Бог с ним, с Эрмитажем. Если говорить глобально, все музеи сейчас стоят с протянутой рукой.

– Это правда. Особенно небольшие, провинциальные музеи. Сейчас в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума мы делаем выставку «Дейнека/Самохвалов» в Манеже, там много произведений из Русского музея, Третьяковской галереи, региональных музеев. Программа секции «Изобразительное искусство» в этом году посвящена международному художественному обмену, в особенности обсуждению проблем экспонирования советского искусства за рубежом. В симпозиуме на эту тему выступят эксперты из США и Китая, Франции и Италии. Так вот: на выставку в Манеже работы Самохвалова приехали в таких дурных дешевых рамах… А в этих [региональных] собраниях очень ценные вещи, это государственный музейный фонд Российской Федерации. К сожалению, денег не хватает на то, чтобы не только достойно оформить вещи, но на приличные экспозиции, на реставрацию. Я считаю, что ситуацию исправить можно системой грантов. Но вопрос – кто будет решать, кому давать грант, кому нет и каковы критерии.

– Разве не Минкульт в ответе за это? Нельзя кого-то одного назначить ответственным за весь бардак, но очевидно, что в стране культурная и образовательная деградация.

– Почему вы считаете, что в стране деградация?

– По разным признакам – от общего озлобления до работы Минкульта, к которому у профессиональных сообществ много претензий.

– Претензий к министерству всегда будет много.

– Во времена Швыдкого было меньше.

– Министр культуры не может и не должен всем нравиться. Швыдкой работал в другое время, отношения были другими. Сейчас время более прагматичное, меньше изящного общения с деятелями культуры. Чиновники по определению прагматики. Не только у нас, кстати, а во всем мире. В Европе тоже критикуют министерства культуры. Министр культуры вообще не самая желаемая должность, а министерство культуры – не самое спокойное место работы. У Швыдкого были свои особенности, у Авдеева, у Соколова, у Дементьевой свои. А кто там был до них? Мало кто знает. Их имена вообще забыли. За исключением разве что Фурцевой.

– Идею того, что культурная политика в стране может зависеть от персоналии министра, вы не поддерживаете?

– Я не верю в то, что вдруг появится министр – ценитель прекрасного, погруженный в литературу, в музыку, в театр, разбирающийся в архитектуре и в живописи. Андре Мальро сегодня на русской почве невозможно даже представить. Министерство по определению специфическая организация, поверьте, скоро желающих там работать совсем не будет.

«Выставкой уже называют наспех сделанную экспозицию»

– Как оцените выставки, которые проводят российские гранд-музеи? Почему, за редким исключением, как, например, выставка Цай Гоцяна в Пушкинском, они не становятся событиями мирового уровня?

– Да, согласен, хорошая была выставка. К слову, Цай с уважением относится к советским художникам. С трепетом произносит малоизвестное имя лауреата двух Сталинских премий Константина Мефодьевича Максимова. Его незатейливые пейзажи он экспонировал в Шанхае рядом со своими инсталляциями. Максимов работал в Китае, для них это важно. Неожиданное на первый взгляд совмещение никого не компрометирует.

Я связан со многими музеями и не хочу сейчас обсуждать их работу. Но есть проблема, о которой нельзя не сказать. Почему мы не делаем выставки-блокбастеры Брейгеля или Дюрера? Потому что не мы выбираем, а нам предлагают. Мне обидно, что у нас нет выставок, на которые приходят вещи со всего мира – будь то старое искусство или новое искусство. Очевидно, что должны быть масштабные выставки. Выставкой уже называют наспех сделанную экспозицию в проходном зале. Не хватает средств, нет возможностей? Может быть, нет и желания. Ведь у музеев должно быть много выставок, сделанных в качестве госзадания. Это реальность.

Но, например, Третьяковская галерея бомбит большими именами – Серов, Верещагин, Репин, Поленов, собирает на них сотни тысяч.

– Это большие выставки, они могут быть успешны внутри страны, но это не мировой уровень.

– Я с вами согласен. Это отдельно. Придет время, когда мы будем показывать русское искусство в контексте мирового. Но для этого нужны энергичные, образованные, правильные люди, способные отбирать достойные произведения по всему миру. Сейчас проблема в том, что у российских кураторов нет возможности осилить масштабный проект. А тут вдруг стали говорить, что нет такой профессии – куратор. Я вообще в шоке. Как так? Что значит безымянное коллективное кураторство? Это как?

– У нас есть сейчас хорошие кураторы?

– Масштабные выставки не получаются в силу обстоятельств. Но, бывает, приходишь на выставку – и все сделано так классно, что давишь в себе обиду, что не ты сделал. Кажется невероятным, как человек все это совместил. Из последнего – проект режиссера Уэса Андерсона в любимом Венском художественном музее. А тут мне говорят, что нет такой профессии – куратор. Как это нет? То есть значение имеет только институция, а люди вообще ничто? Когда мне Михаил Борисович сказал, что куратором [российского павильона на биеннале-2019] будет Эрмитаж, я просто превратился в каменный столб. Я не мог понять, о чем идет речь. Как музей может быть куратором? Когда на Венецианской биеннале мы заявили куратором Эрмитаж, нас исправили на Пиотровский (Эрмитаж), потому что не существует безымянного кураторства.

– Вопрос к вам как к председателю экспертного совета Московской биеннале современного искусства. Вы в курсе нынешних разбирательств? Что думаете по этому поводу?

– Больше не председатель. Я в курсе разбирательств, но смотрю со стороны. Понятны интересы людей, которые сейчас атакуют биеннале.

– Вы считаете, что ситуация связана с атаками, а не с тем, что организаторы плохо сделали свою работу?

– Выставка [в 2017 г.] вроде была неплохая. И сейчас выставка получилась неплохая. Если были нарушения, ущемлялись чьи-то права, кому-то без оснований недоплачивали, то понятно, где и как выясняют отношения – в установленном порядке. Кто нападает на биеннале? В основном сотрудники VAC и «Гаража». А что думают руководители, учредители этих уважаемых институций? Пока они предпочитают оставаться в тени. Но я не хочу выступать адвокатом ни одной, ни другой стороны.

«В искусствоведении сегодня мало авторитетов»

– Чему вы учите художников в современном мире?

– Я учился в Академии художеств, потом начал там работать, получается, на протяжении всей жизни с ней связан. У меня задача – не разрушить то, что создавалось веками. Это большая история с множеством конфликтов, кризисов, преодолений кризисов, периодов упадка и возрождения. Моя первая задача – сохранить академическую школу, там много хорошего, важного для русской культуры. В 1970-е и 1980-е гг. академию пытались «осовременить». И это ощущается, увы, во многих работах сегодняшних учителей и учеников. Травматические последствия модернизации эпохи застоя трудно искоренить. Я о силе инерции.

У нас классическое направление у скульпторов. Преподаватели и студенты живут в согласии. Есть неизбежно связанные с современной жизнью графики. Есть медальеры. Их мастерская на Монетном дворе в Петропавловской крепости. Реставраторы – не только живописцы, но и архитекторы со скульпторами. Есть искусствоведы, но нет [кураторских] дисциплин «организация выставок» и «художественная критика». Несмотря на то что я руковожу академией почти 10 лет, не все удается. Не все чувствуют жизнь, не все способны рассуждать об искусстве. Общая культура низкая, книги не читают, в театры не ходят, кино не смотрят, музыку не слушают и не путешествуют. Социально нечувствительны, их трудно чем-то задеть. К сожалению, есть проблемы. Но нужно время. Мне не стыдно за то, что я сегодня делаю.

– Что делаете, чтобы интегрировать студентов в мировое художественное пространство?

– У нас есть программы обмена с академиями во Франции, Италии. Но студент знает, что он может показать свои работы и получить поддержку. Очень простая вещь, но она дает надежду.

– Кем можно стать, окончив академию?

– Самый очевидный пример – это церковно-историческая мастерская, воспитанники которой расписывают храмы. Реставраторы тоже понятно зачем. А что касается графиков, то они стали модными, и, к моей радости, есть группа, которая, занимаясь современным искусством, не рвет с академией. Они чувствуют себя творцами: одновременно и противостоят нам, и преподают.

– А что не получается с кураторством, почему не идет?

– Есть какой-то стереотип в сознании. Очень много внимания уделяется ремеслу. Но я бы хотел, чтобы студенты были вовлечены в живой процесс, чтобы у них формировалось мировоззрение. У нас ведь искусствоведы начинают с изучения первобытного искусства и только к пятому курсу переползают на современное. Становятся эрудированными домохозяйками, могут поддержать светскую беседу, но наукой занимаются единицы. У нас вообще мало занимаются наукой. Вы опять сейчас скажете, что я кого-то поддерживаю, но мне нравится Михаил Ковальчук. С ним всегда интересно говорить о науке. Нам не хватает в искусстве таких харизматичных людей, увлеченных наукой.

Самое прекрасное время – наша юность прошла в застое. Мы общались на кухнях, вся свобода была там. А когда кухонные дебаты закончились, нам захотелось быть журналистами, критиками, кураторами. Мы отдалились от фундаментальной науки, от истории архитектуры, от истории искусства. Каков был образ ученого? Низкая зарплата, перхоть на плечах, сбитые ботинки, вечные стенания. Пройдет время – и, возможно, появится, распространится система поддержки науки через персональные гранты, и тогда…

– Что значит «появится»? Откуда? Это кто-то должен сделать. Не инопланетяне же нам ее привезут.

– Но и не Министерство культуры.

– Кто тогда? Наука же не может возродить себя сама.

– Люди. Сообщество.

– В сообществе могут появиться талантливые художники, но развитие и поддержка науки – это системное дело, которым кто-то должен заниматься, финансировать. Вы назвали Ковальчука, он физик. Кто может быть авторитетной фигурой в культуре?

– К сожалению, в искусствоведении сегодня мало авторитетов, способных воодушевить молодых ученых.

– Вы всю жизнь живете в Петербурге, сказали, что любите его. Как вы, как петербуржец, ощущаете события последних нескольких лет: дрязги с Исаакиевским собором, Европейским университетом?

– В поддержку Европейского университета я не высказывался, а в обсуждении будущего Исаакиевского собора принял участие. Я считаю, что там может и должен сохраниться музей. Вообще не надо без особого повода теребить народ.

– А про прошедшие выборы губернатора и все предвыборные обстоятельства что думаете? Как они могут отразиться на репутации города?

– Репутацию Петербурга трудно испортить. Город с такой архитектурой, с людьми, пережившими столько всего… Что на него может повлиять? А с Александром Дмитриевичем Бегловым я встречался пару раз. Мне он показался спокойным, рассудительным человеком, который способен слушать собеседника и принимать взвешенные решения.

– То есть в целом у вас нет ощущения, что воздух сгущается и свободы становится меньше?

– Нет. Много внутренних разборок. Чтобы в это не погружаться, я не пользуюсь социальными сетями, невозможно наблюдать, как друг друга поливают из огнемета. Главная проблема – не взаимоотношения с властями, а неосознанные последствия своих слов и поступков. Самое страшное в России – это смута. И я больше всего боюсь смуты. Люди устали? Устали. Что теперь? Браться за вилы?

– А что людям делать?

– Передохнуть, расслабиться. Думать о приятном. Я сплю не меньше девяти часов. Если говорить серьезно, то людям, начинающим жизнь, очень сложно сориентироваться. Особенно когда заводят толпу. Не важно, кто это делает – власть, не власть. В телевизоре все ругаются, орут, галдят. Люди превращаются в шестеренки, когда их вовлекают в игры, и они не сознают, что делают. Никогда не будет такого, чтобы правители всех устроили. Сейчас время трудное.

– У нас непростой разговор. Из него как будто получается, что бы ты ни сделал, всегда будут недовольные. Как вам с этим?

– Когда я был молод, шлялся по вернисажам, тусил до ночи, то был вроде всеми привечаем. Потом появилось то одно дело, то другое дело. И, чувствую, изменилось отношение. Тебя стало много… Академия, Манеж, биеннале. Вы спрашиваете, как и почему я связан с государственными людьми, но с некоторыми чиновниками мне бывает иногда легче, чем с сообществом. Наши встречи недолгие и с внятной повесткой. Они занимаются своим делом, я – своим. А в сообществе ты обязательно должен с кем-то объединиться, против кого-то дружить – со всеми вытекающими. Есть интересы, есть кружки по интересам. Поэтому я сейчас живу в Питере и редко появляюсь в Москве. Москва – город, разогретый страстями, видовыми войнами. Так везде в мире, но у нас приобретает особенные формы.